カーボンニュートラルとは?中小企業に求められる背景

そもそも「カーボンニュートラル」って何?

「カーボンニュートラル」とは、温室効果ガス(CO₂など)の排出量と、森林などによる吸収・除去を差し引きして、全体として「実質ゼロ」にすることを意味します。

例えるなら「お財布の収支」に似ています。支出(排出)がどうしてもゼロにできないとき、その分を収入(吸収)で埋め合わせて、帳尻を合わせるようなイメージです。

完全に排出ゼロは難しくても、「排出した分を吸収で補う」ことで、地球全体で見たときに温室効果ガスを増やさない状態を目指すのです。

これは「地球温暖化を防ぐ」ために世界中の国々が掲げている共通のゴール。日本政府も2050年までに日本のCO₂排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル宣言」をしています。

なぜ今、中小企業にも対応が求められているの?

カーボンニュートラルは環境問題の枠を超え、経営の必須テーマになりつつあります。

- 日本経済を支える役割

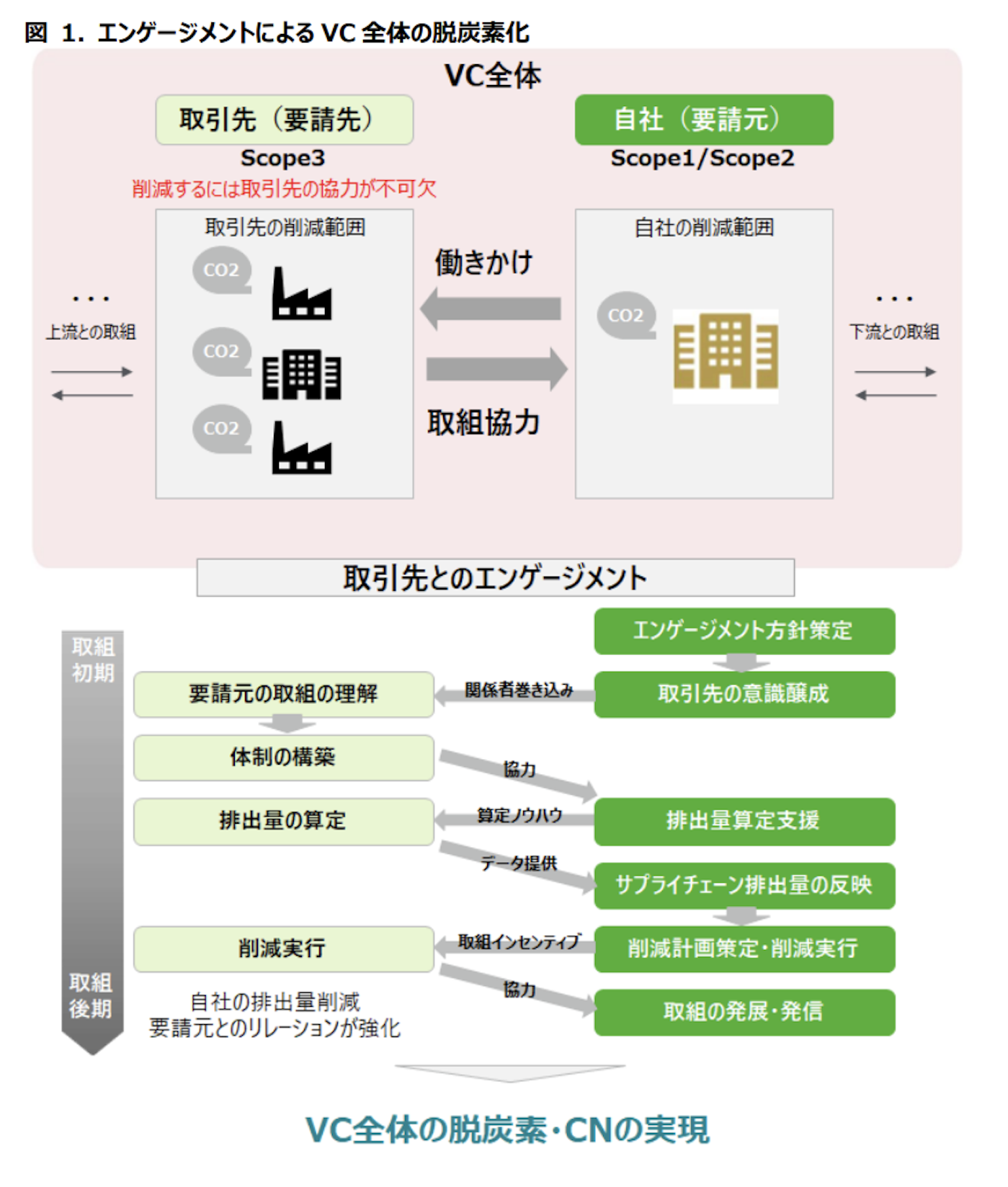

日本の中小企業は雇用の約7割を担い、排出量の約2割を占めています。つまり、中小企業の参加がなければ日本全体の目標は達成できません。 - 取引先からの要請

大企業では社会的な影響力に対する責任から、世界各国で様々な脱炭素関連の義務を負うようになっていて、サプライチェーン全体で脱炭素を進めているため、取引先である中小企業にも協力が求められはじめています。 - 投資・金融の評価基準

銀行や投資家は「脱炭素に積極的な企業」を高く評価します。逆に未対応だと資金調達が不利になる可能性があります。 - 消費者や人材の意識変化

「エコな企業を選びたい」と考える消費者や就職希望者が増えています。

大企業が取引先に求める脱炭素対応とは?

では、大企業は取引先にどんなことを求めているのでしょうか?

- CO₂排出量の算定・提出

- 削減計画の策定

- 省エネ設備への更新

- 再生可能エネルギーへの切替

- SBTの目標設定

- グリーン調達

CO₂排出量の算定・提出

最初のステップは、自社がどれだけCO₂を排出しているかを可視化・報告することです。電気やガス、燃料、物流などの使用量を集計し、国際基準に基づく排出原単位を掛けて算定します。

CO₂排出量の算定ができたら、Scope1(燃料)・Scope2(電力)・Scope3(輸送等)に区分したうえで、取引先指定の形式で提出してください。

自社の現状を把握することで、重点的に改善すべき箇所を特定でき、次の削減計画の立案につながります。

削減計画の策定

自社のCO₂排出量を算定したら、次は「いつまでに・どの程度削減するのか」を示す具体的な削減計画を策定しなければなりません。

長期的な目標はもちろん、短期的・中期的の数値目標を立て、省エネ設備更新や再エネ導入など実行策を優先順位づけしてロードマップ化します。

進捗管理と定期見直しを組み込み、投資コストや効果を見える化することで社内合意や取引先への説明がしやすくなるでしょう。単に数値を出すだけでなく、「いつまでにどれくらい減らすか」という具体的な目標や進捗を提示することが求められます。

省エネ設備への更新

CO₂排出量を削減するためには、エネルギー効率の高い機器への切り替えが有効です。

LED照明や高効率空調、インバーター制御機器などは初期投資が比較的少なく、省エネ効果と電気代削減を同時に実現できる方法として注目されています。古い設備を更新するだけで、CO₂排出量を大幅に減らせるケースも少なくありません。国や自治体の補助金を活用すれば導入負担を抑えられるケースもあるため、中小企業にも取り組みやすい施策といえます。

再生可能エネルギーへの切替

自社の電力契約を再生可能エネルギー由来の電力プランへ切り替えるだけで、大幅なCO₂排出削減に貢献できます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーの場合、設備投資なしで導入できる電力メニューも年々増加傾向にあります。

また、証書付き再エネ電力を選択することで、環境価値を証明でき、取引先への報告にも有効です。さらに、補助金やPPAモデルの活用でコスト負担も抑えられるでしょう。

SBT(科学的根拠に基づく排出削減目標)の設定

SBTとは、地球の気温上昇を1.5℃以内に抑えるというパリ協定で定められた国際目標に沿って、科学的な根拠にもとづき各企業が立てるCO₂削減の目標です。

大企業は自社だけでなくサプライチェーン全体のSBT達成を重視するため、取引先にも同等レベルの目標設定を求めるケースも少なくありません。早期タイミングでSBT認証を取得できれば、環境対応企業としての信頼度が上がり、新規取引や資金調達にも有利に働くでしょう。

グリーン調達

グリーン調達とは、自社が資材や製品を購入する際に、環境に配慮した資材や省エネ機器、再エネ電力などを優先的に選択する取り組みです。

たとえばリサイクル材を用いた梱包資材や省エネ型機器の導入は、製品ライフサイクル全体のCO₂削減に大きく貢献します。グリーン調達に取り組みことで、サプライチェーン全体の環境負荷を下げられるため、取引先や金融機関からの評価が高まり、持続可能な経営の実現にもつながるでしょう。

具体例として、トヨタは取引先に「前年比3%の削減」を要請。ユニクロは「再エネの使用比率アップ」を条件にしています。

中小企業が対応しないとどんなリスクがある?

もし対応をしないまま放置すると、どんな未来が待っているでしょうか。

- 取引先から外されるリスク

- 売上・事業縮小のリスク

- コスト増大リスク

- 資金調達の不利

- ブランド低下のリスク

取引先から外されるリスク

近年、大企業は自社のサプライチェーン全体でのCO₂削減を重視する傾向があるため、一定の環境基準を満たせない企業は発注対象から外されるリスクが高まります。

取引先に対して温室効果ガス排出量の報告・削減を義務化する動きも目立っており、対応できないままでは「脱炭素未対応」を理由に契約解除や取引内容の見直しを検討される恐れもあるでしょう。

売上・事業縮小のリスク

脱炭素対応を怠って、取引先の環境基準を満たせずに要請に応えられないと、新規案件の受注が難しくなったり、既存契約が減らされたりするリスクも高まります。

特に大手企業では、サプライチェーン全体の環境基準を設け、脱炭素未達の企業を発注対象から外す動きが増えています。

このように、環境基準を満たさない企業は、取引機会の減少だけでなく、長期的には市場シェアを失う恐れもあると覚えておきましょう。

コスト増大リスク

脱炭素対応が遅れると、燃料価格の上昇や炭素税の導入、排出量取引制度の拡大などによって、将来的にエネルギー関連コストが増大する恐れがあります。

さらに、老朽化した設備を長期間使い続けてしまうと、効率が低下し、無駄な電力消費やメンテナンス費用の増加などのコストが大きく膨れ上がってしまうでしょう。

このように、環境対応に遅れた企業は、運用コストの上昇と価格競争力の低下に直面し、経営リスクが高まる恐れがあります。

資金調達の不利

脱炭素への取り組みが不十分な場合、金融機関や投資家からの評価が下がり、融資条件が厳しくなったり、さらには資金調達が難しくなる恐れがあります。

近年は、環境対策を融資判断の基準に組み込む動きが進み、積極的に取り組む企業には金利優遇などのメリットが得られるケースもあります。逆に対応が遅れれば、調達コストの上昇や資金調達の選択肢が狭まるなど、経営面でのハンディキャップとなり得るでしょう。

ブランド低下のリスク

脱炭素対応が遅れると、企業のブランド価値や信頼性が損なわれる恐れがあります。

環境意識の高まりにより、消費者や取引先、投資家、従業員など多くのステークホルダーは、環境配慮を重視する企業を選ぶ傾向が強まっています。対応が不十分な企業は「環境に配慮していない企業」というイメージが定着してしまい、製品やサービスの選定・取引判断で不利になるケースも考えられるでしょう。

ブランド価値の低下は単なるイメージの問題にとどまらず、顧客離れや売上の減少、価格競争力の低下といった経営リスクにも直結します。

脱炭素の3ステップ

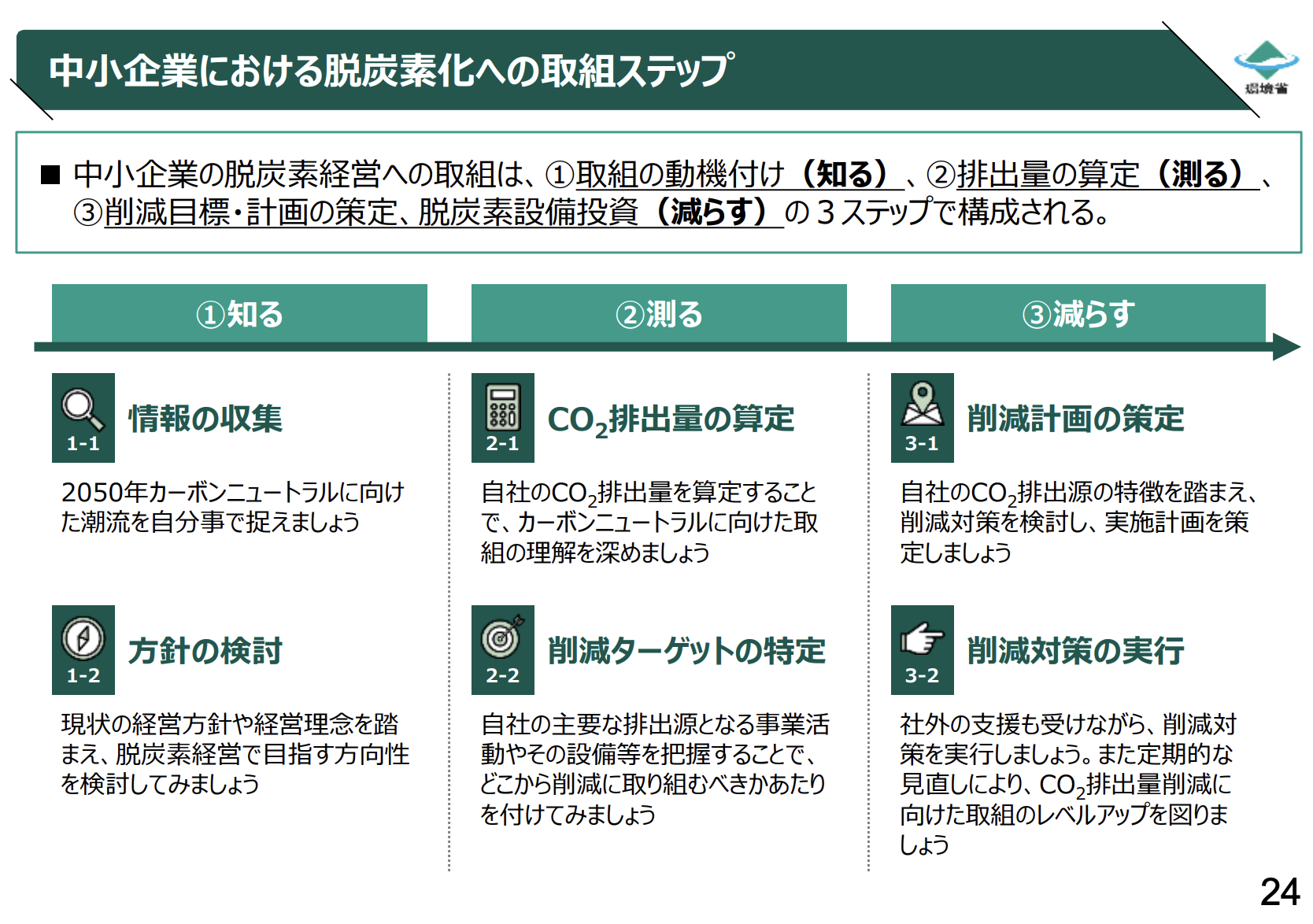

では、どう動き出せばよいのでしょうか?大きく分類すると次の流れになります。

- 知る

まずは知識を得ること。経営陣や担当者が「なぜ脱炭素が必要か」を理解するだけでも社内が変わります。 - 測る

自社のCO₂排出量を見える化しましょう。電気代やガス代、ガソリンの給油実績などの明細から始められます。 - 減らす

LED導入や再エネ電力への契約など、小さなことから始められます。

参照元:環境省『中小企業向けGX実践ナビ』(P.4)

https://shift.env.go.jp/files/navi/seminar/2024/20240624_01.pdf

まとめ

カーボンニュートラルは「環境のため」だけでなく、「企業の未来を守るため」に必要な取り組みです。

対応が遅れれば、、取引機会の喪失やコストの増大、資金調達の不利など、経営に直結するリスクを招きかねません。一方で、早期に着手することで「新たな取引の獲得」「顧客や金融機関からの信頼向上」「エネルギーコストの削減」といったチャンスを広げられるでしょう。

大切なのは、「完璧を目指すことではなく、まずは一歩を踏み出すこと」です。

続く第2回では、実際に「自社のCO₂をどう測るか?」に焦点を当てながら、見える化ツールを選ぶコツや、国が提供している無料サービスなどをわかりやすく紹介します。

第3回では、測定したデータをもとに「どう減らしていくか?」を具体的に解説。設備更新や再エネ導入、日常的な工夫まで、すぐに実行できるアクションを整理します。

「知る」から「測る」へ、そして「減らす」へ。

シリーズを通じて、一歩ずつ確実に前進していきましょう。