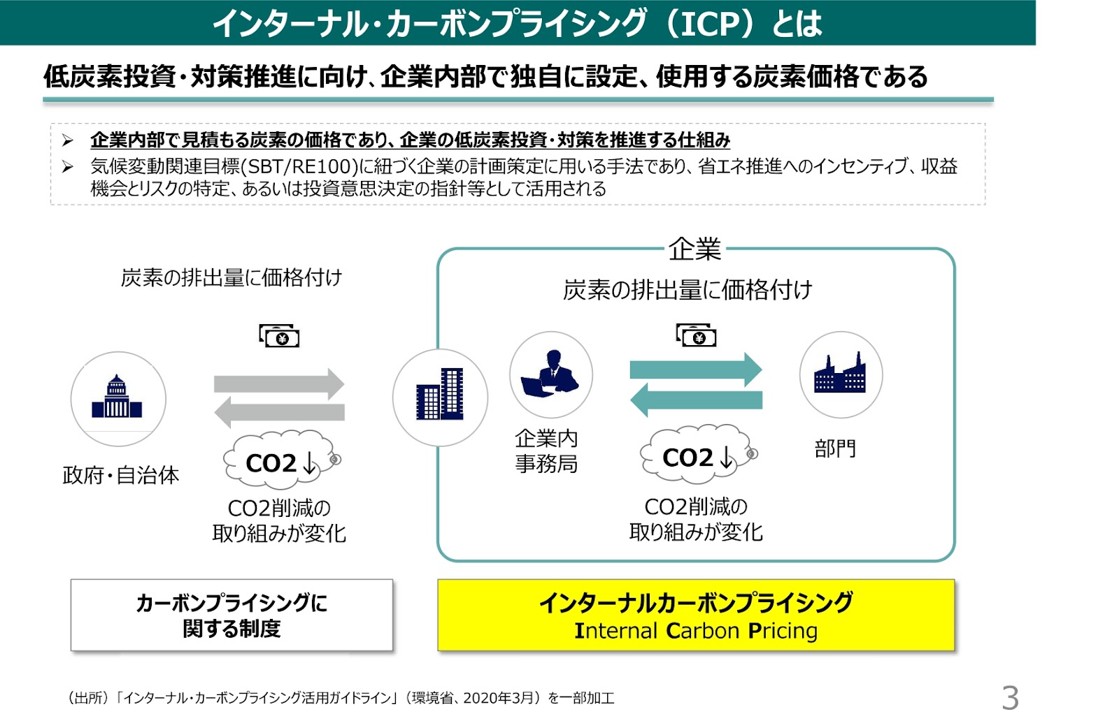

インターナルカーボンプライシング(ICP)とは?

ーーインターナルカーボンプライシングとはどのような仕組みなのでしょうか。

「インターナルカーボンプライシング(以下:ICP) とは、企業が自社の事業活動におけるCO2排出量に、自主的に価格をつける仕組みのことです。例えば、CO2を1トン排出するごとに5,000円、10,000円といった価格を設定します。自分たちで炭素価格を設定し、『GHGの排出にはコストがかかる』という前提の元で経営を行うことで、企業が将来的な炭素税導入や排出量取引制度などのリスクに備えるための準備段階としての意味合いがあります。」

ーー少し難しいですね。

「そうですよね(笑)。簡単な例で考えてみましょう。安く製造できてCO2排出が多い製品Aとコストが割高なものの排出量ゼロの製品Bがあるとします。これまでの価値観である経済性だけで考えれば、確実にコストが安いAが選ばれますよね。ただ、炭素価格を設定して、CO2を出せば出すほどコストが増える、としたら、設定した炭素価格によって、少し割高でも排出量がゼロのBを選ぶ企業があるかもしれません。このような企業が増えれば、社会全体のCO2排出量が減っていくこととなります。企業に経営負荷の少ない選択をしてもらう、これがICPの目的です。」

ーーなるほど。企業がICPを導入する背景には、世界や日本でどのような動きがあるのでしょうか。

「日本でも、2028年から炭素税が導入されることが決まったり、EUでは2026年から国境炭素税(CBAM)が導入されるなど、自社が排出したCO2にコストがかかってくる未来が顕在化しようとしています。そのような前提のもとで、経営戦略に炭素価格を組み込んで脱炭素化を事前に進めておくことで、長期的な企業の競争力を担保することにつながります。」

インターナルカーボンプライシング(ICP)に興味を持ったきっかけ

ーー吉村さんは、なぜICPという仕組みに興味を持たれたのでしょうか。

「私がICPに興味を持ったのは、高校時代にカナダへ留学したことがきっかけでした。環境科学という授業で見た、アル・ゴア元アメリカ副大統領が作った『不都合な真実』という映画に胸を打たれて、環境問題に対して自分でも何かできることはないかと考え始めたんです。」

「環境問題について調べているときに、まず目に留まったのが日本の炭素価格の低さでした。海外ではすでに1万円から2万円の炭素税が導入されている国もあるのに対し、日本では地球温暖化対策のための税という名目で、価格はわずか289円。その差に愕然としました。調べてみると、当時20年くらい炭素税についての議論が行われているのにも関わらず、価格が上がる見込みが見られない、という現状があることを知り、政府主導ではなく、民間主導で脱炭素を推進する必要性があると強く感じました。そこで、民間から脱炭素を推進できる方法を考えているときに、民間である企業が主体となって取り組む ICP という仕組みを知り、大きな可能性を感じました。」

「欧米ではCBAM(国境炭素税)のような動きも見られてきた中で、いざ日本もそのような海外の動きに対応せざるを得なくなった時に、絶対炭素税の現状と同じように世界と比べて遅れをとるだろうな、と思いました。だからこそ、ICPのような仕組みを用いて、環境の意識を経営戦略の中に組み入れる動きを作り出すことは、5年前からすでに大事だと捉えていました。」

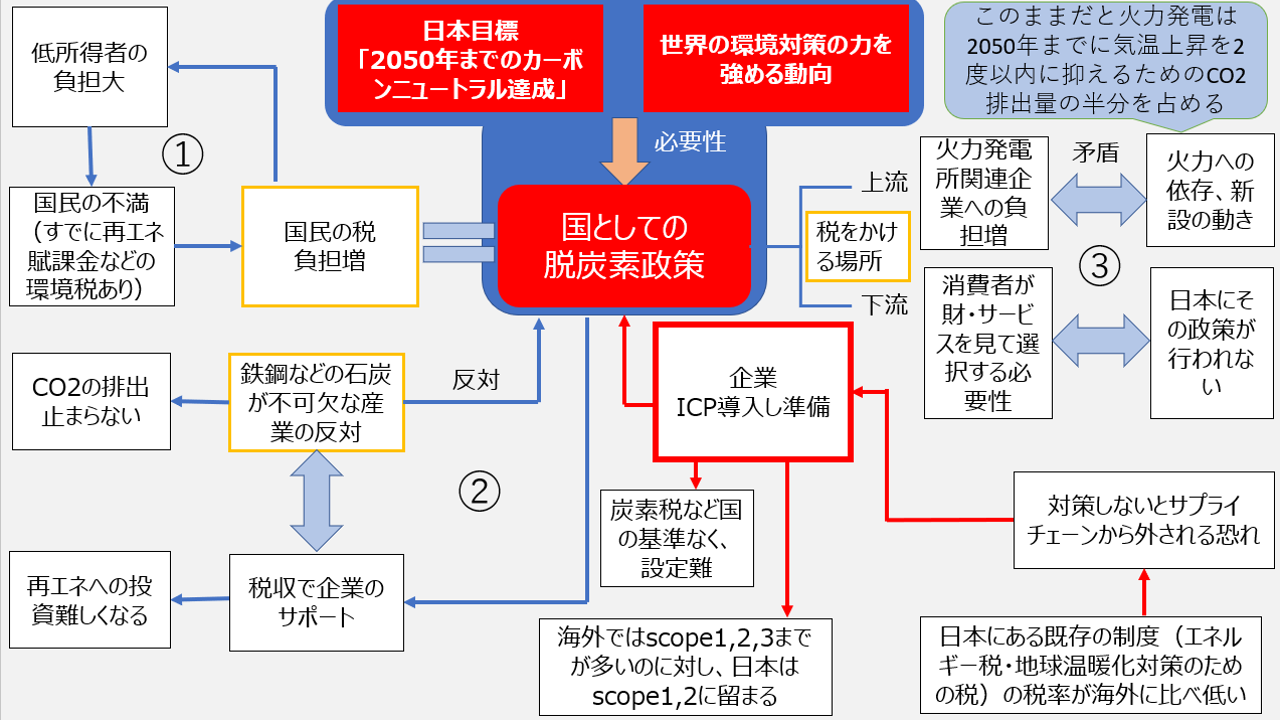

なぜ炭素税は日本で導入されなかったのか?

ーー環境問題対策として有効な手段の一つである炭素税ですが、日本ではなぜ導入が進まなかったのでしょうか。

「当時は、石炭を燃やすことから、必然的に排出量が多くなりやすい鉄鋼部門による反発が大きな理由であると言われていました。鉄鋼部門が脱炭素を進めるとなると、電炉に移行して、燃料を石炭由来から再生可能エネルギーに移行させる必要があります。ただ、その設備投資が非常に高くなってしまうという現状があり、ハードルがとても高いんです。ただ、産業部門の排出量のうち、鉄鋼部門が占める割合は約40%と非常に高く、無視することはできません。それに加えて、税をかける場所を上流と下流のどちらにするかや国民への負担増など様々な要因が絡まりあい、意思決定が難しかったのだと思います。このような動きを背景に、最短で日本の脱炭素化を推進できる方法論を考える必要があると感じました。」

吉村さんが高校生の時に作成した「なぜ日本で炭素税導入が進まないか」の資料

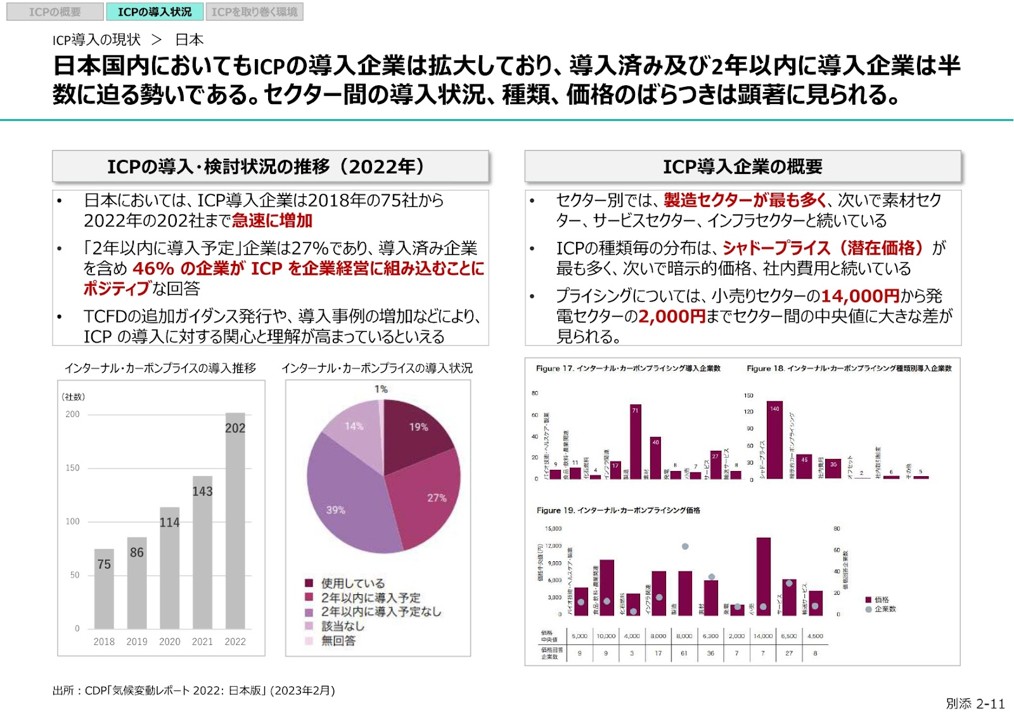

現在のインターナルカーボンプライシング(ICP)導入状況

ーー現在、どれほどの企業がICPを導入しているのでしょうか。

「すでに世界中で多くの企業がICPを導入し、脱炭素経営を推進しています。世界では、2000社以上が導入、日本でも2022年には202社が導入をしています。」

各国企業の取り組み

- マイクロソフト:2012年から運用を開始し、炭素価格を1,800(円/t-CO2)に設定。ICPによって各部門の排出量に応じた資金を収集し、低炭素投資を推進。

- フォルクスワーゲン: scope3の排出量削減に対して、炭素価格を57,000(円/t-CO2)に設定。低炭素な車両生産を後押し。

- Tetra Pak:炭素価格を 3,000(円/t-CO2)に設定。投資基準の引き下げに使用し、低炭素投資を推進。

日本企業の取り組み

- ソニー:• 全社統一の価格設定は行わず事業部門ごとに炭素価格を決定。最も環境負荷の大きい半導体事業部門では200,000(円/t-CO2) に設定。

- ローソン:炭素価格を20,000(円/t-CO2) に設定。省エネ設備導入を加速。

- 花王:炭素価格を3,500(円/t-CO2)に設定。省エネ設備の導入によって削減されるCO2炭素価格の合計を算出。

以上からもわかるように、それぞれの企業が独自の価格設定や活用方法を用いて、脱炭素化に向けた取り組みを進めています。

インターナルカーボンプライシング(ICP)を導入するメリット

ーー企業はICPを導入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

1.脱炭素に向けた投資を進めることができる

「ICPを導入し、CO2排出量に価格を設定することで、従来は『見えない』とされていたCO2コストを可視化し、投資判断に組み込むことを可能にします。これにより、短期的な経済性だけでなく、長期的な脱炭素目標達成の観点からも投資を評価できるようになります。ただやみくもに脱炭素をしなきゃ、と言うのではなく、しっかりと経済的に合理性があることを定量的に示すことで、社内全体での脱炭素投資を進めやすくなります。また、炭素価格を用いることで、投資判断の基準を明確化することができ、社内で一貫した基準をもとに、効率的に投資を推進できます。」

2.投資家やステークホルダーに自社の姿勢を示すことができる

「ICPを導入するメリットの2つ目に、投資家やステークホルダーに対して、経済的成果と気候変動対策の両立に取り組んでいるという企業の脱炭素への取り組み姿勢を明確に示すことが可能になります。定量的に数値を示すことができるため、見せかけの削減(グリーンウォッシュ)と捉えられるリスクも減らすことができます。例えば、2万円のICPを設定して、『ここの企業は、自主的に炭素価格を海外と同水準に設定している』と判断されれば、確実に投資家やステークホルダーからのイメージ向上につながります。」

3.将来的なリスクに備えることができる

「3つ目は、将来的なリスクに備えられることです。日本国内でも、2028年からの炭素税導入や2026年度からの段階的な排出量取引制度の導入が決まり、今後CO2にコストがかかることは常識になりつつあります。また、環境分野の規制・政策は刻一刻と変化しており、見通しが立ちにくい傾向があります。ICPを導入することは、これらの排出量にコストがかかるという将来的なリスクを先んじて可視化し対応を可能とすることが、企業の長期的な競争力向上につながります。脱炭素を行う必要性が顕在化してから、いざ行動するとなっても、多くの企業にとって対応が難しいはずです。先回りして対応をしていくことが、今後企業を存続させていくうえで非常に重要なポイントになると思います。」

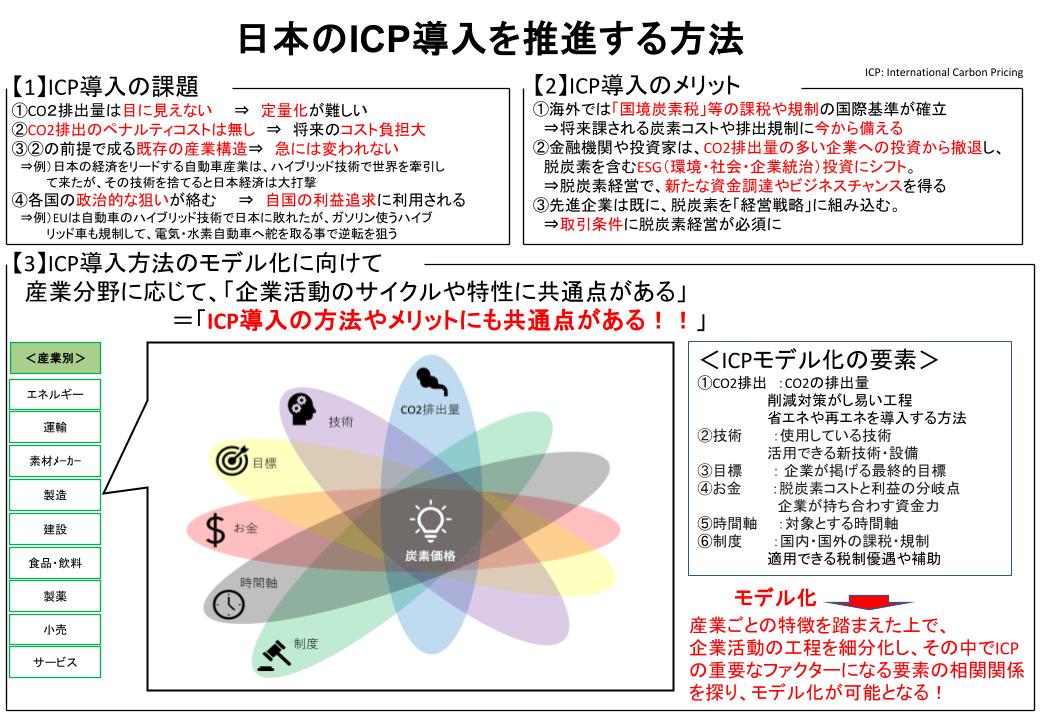

より多くの企業にインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入してもうために

ーーただ、多くの企業にとってICP導入のハードルは高いように感じますが。

「はい、ICPは自主的な取り組みになるので、企業が必要性を感じないと実際の行動にはつながりません。特に炭素価格や活用範囲の設定などを自分たちで行うというハードルが高いと考えていました。そこで、業界や部門ごとに、ICPの導入方法に似た関係があることに目をつけ、導入方法のモデル化を図りました。」

「ICPの導入を考える際は、同じ業界や分野で先にICPを導入している企業がとても参考になります。例えば、BMWとVolkswagenの炭素価格が一緒など、考慮するべきポイントが似ると、炭素価格が近似するなど、導入の方法や適応範囲が似ることになります。もし導入を考えていれば、同じ業界の先行事例を見たり、環境省による導入方法のマニュアルを見ることで、少しずつ炭素価格をあげたり活用範囲を広げていくように、小さなところから始めることが大事になると思います。」

まとめ

この記事では、脱炭素化の鍵となるインターナルカーボンプライシング(ICP) について解説しました。

ICPは、企業が自主的に炭素排出量に価格をつけることで、脱炭素経営を推進する仕組みです。

導入することで、コスト削減、イノベーション促進、企業イメージ向上など、さまざまなメリットがあることがわかりました。

初めから完璧な導入を目指すのではなく、まずは自社のCO2排出量を把握してみたり、他社の導入事例を調べてみることから始めていきましょう。