プロジェクトに込めた思い:担当者 宮里さんのストーリー

——宮里さんがこのプロジェクトに携わるようになった経緯を教えてください。

元々は違う会社にいたのですが、もう少し社会貢献性の高いことにチャレンジしてみたいと思ったこ とがきっかけでした。

自分に何ができるかを考えていた時に、一次産業に従事されている事業者さんがどんどん減っている 現状や、高潮やサメが接近するリスクがある中で命がけで働かれている現場があることを知ったんで す。そういった方々に対して、感謝の思いも込めつつ、何か我々ができることがないのかなという思 いでたどり着いたのがブルーカーボンでした。

——ブルーカーボンについてはどのように学ばれたのですか。

プロジェクト発足時から約1年かけてブルーカーボンについて調査研究を重ねました。ブルーカーボ ンについての基礎的な内容から勉強を始め、学会に参加したり文献を読み込むことで、一から知識を 築き上げて行きました。

私は生物系の学術背景を持っているので、モズクの生態調査や関連文献の研究といった専門分野に取 り組みながら、それと並行してプロジェクト運営に関連するJ-クレジット制度の複雑な仕組みや気候 変動に関する幅広い知識を習得しました。

提供:TOPPAN株式会社

ブルーカーボン創出の技術的ハードル

——モズクのJブルークレジット®創出にはどのような技術的ハードルがありましたか。

モズクによるJブルークレジット®創出には、モズクが吸収する炭素量の算定方法が確立されていな い、という大きな技術的ハードルがありました。

他のワカメや昆布だったら「このガイドラインを参照して引用してください」といった指針があるの ですが、モズクにはそれすらありませんでした。

——その課題をどのように解決したのでしょう。

モズクと生態の似ている遺伝的に近しい生き物のデータであれば採用できるのではないかなど、色々 な方法を模索しておりました。また、吸収量などのデータに関しては、最小値を使えば過大評価には ならず、グリーンウォッシュなどの批判を避けられるんじゃないかというような仮説を持って、Jブ ルークレジット®制度の専門家にアタックしに行きました。

こうした地道な取り組みの結果、モズクのブルーカーボン量を算定する方法が確立され、Jブルーク レジット®制度からの認証を受けることができました。

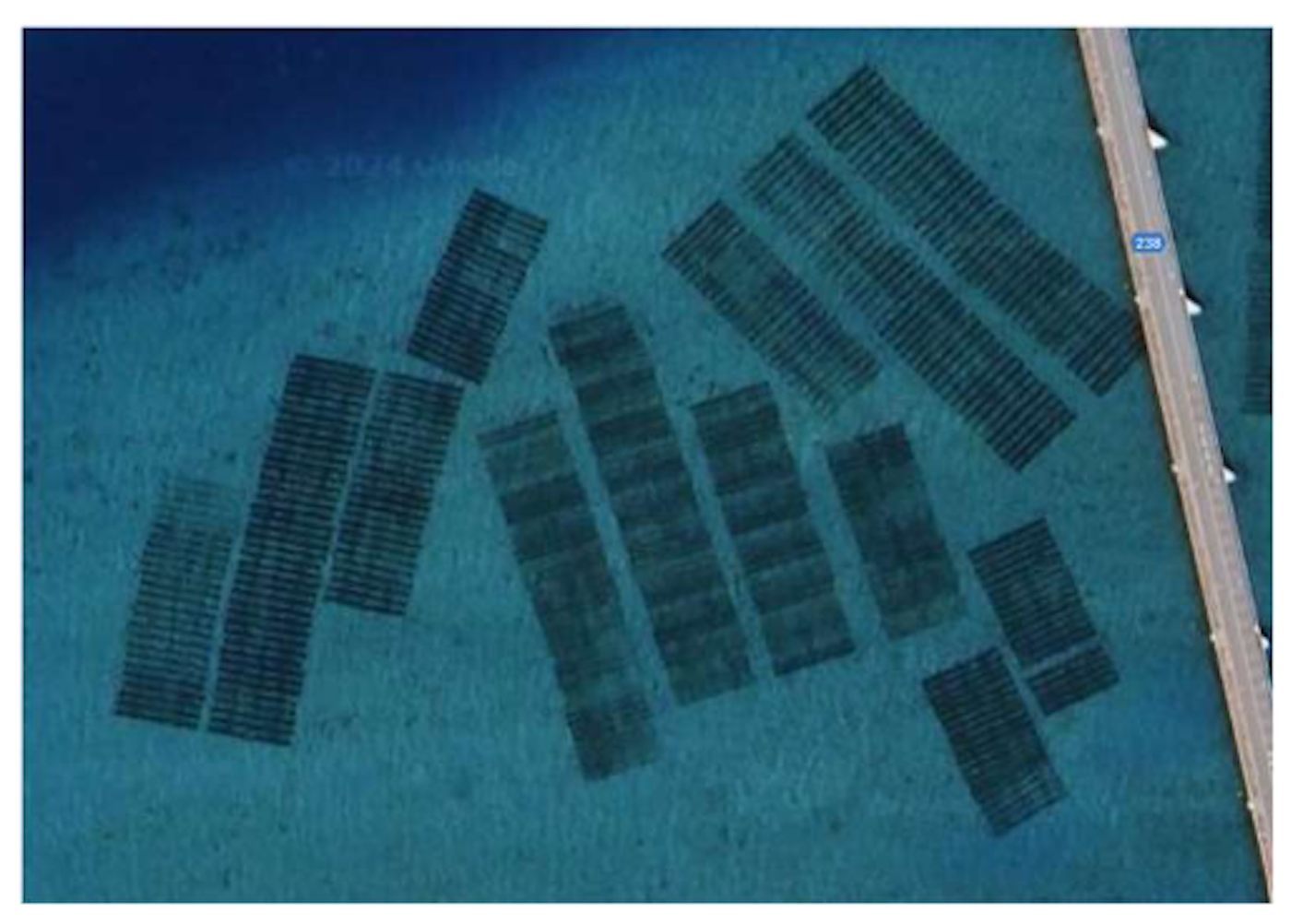

藻場を上空から撮影した写真 提供:TOPPAN株式会社

クレジットの販売という最大の課題

——クレジット創出に成功した後に何か課題はありましたか。

技術的な課題を乗り越え、国内初のモズクJブルークレジット®の創出に成功しましたが、創出した 後のクレジットの販売に大きく苦労しております。現状でも、まだまだクレジットが売れにくいとい う課題があります。色々な方のご協力を得てやっと作れたクレジットが売れない、という現状にはや はり悔しさがあります。

——クレジット販売の現状について教えてください。

県内の100社以上の企業にJブルークレジット®の活用を案内したものの、興味を示して頂ける企業さ んは多くはいませんでした 。

実は、沖縄県ではまだ脱炭素に対する意識が低く、脱炭素経営を行っている企業は県全体で非常に少 ないらしいんです。本当に数えられる企業しか脱炭素に関心を持っていない、という事実がショック でした。

——価格面での課題はありますか。

クレジットの価格は、Jブルークレジット®を運営するジャパンブルーエコノミー技術組合によって決 められているので、私たち側で価格を調整して多くの企業に買ってもらう、ということもできないの が現状です。

ビジネスモデルの確立に向けて

——ブルーカーボンクレジットをビジネスとして成立させるための取り組みはありますか。

Jブルークレジット®の申請支援と販売を持続可能なビジネスにしていくことも大きな課題です。前例が なかったJブルークレジット®を1から創出した経験から、コンサルティング事業としての可能性を 探っています。

大変ありがたいことに、すでにさまざまな漁協さんや自治体さんから、「カーボンクレジットを創出したいんだけど、どういう風に進めたらいいかわからないから伴走してほしい」「補助金を活用できない か」といったようなご要望やご相談をいただいています。

TOPPANデジタルは全国に拠点を持っているため、沖縄県外でも支援が可能です。たとえば瀬戸内海や 大阪湾など、他地域でブルーカーボンに取り組みたいという要望にも対応可能だと考えています。

提供:TOPPAN株式会社

これからの展望:持続可能な未来へ

——今後の目標について教えてください。

このうるまの事例が、1例でとどまってしまわないように、2例目、3例目を素早く作っていくこと が私の使命だと思っています。

最近の閣議決定の通り、CO2排出量が年間10万トン以上ある企業は排出量取引への対応が義務化され るという潮流があるように、ブルーカーボンへの関心もきっと増えていくと期待しております。

また、社内の人材育成をしていく段階になっており、第2、第3のメンバーを育てることが次の目標 です。

海の恵みを守りながら地球温暖化対策に貢献する「ブルーカーボン・クレジット」。その普及にはさまざ まな課題がありますが、TOPPANデジタルの挑戦は続いています。

海の豊かさを守りながら地球温暖化対策にも貢献する——。沖縄から始まったこの新しい取り組みが、 日本各地に広がっていくことを期待しています。