モズクがCO2を吸収する?ブルーカーボンとは

——「ブルーカーボン」とは何でしょうか。

ブルーカーボンとは、海洋生態系が吸収・貯留する炭素のことです。森林がCO2を吸収することはよ く知られていますが、実は海藻やマングローブなどの海の植物も同様にCO2を吸収しています。

特に注目されているのが海藻類です。ワカメやのりなどの海藻類によるブルーカーボンクレジットの 創出事例はこれまでもありましたが、沖縄県の特産品である「モズク」によるJブルー クレジット®認証は国内 初の取り組みになります。

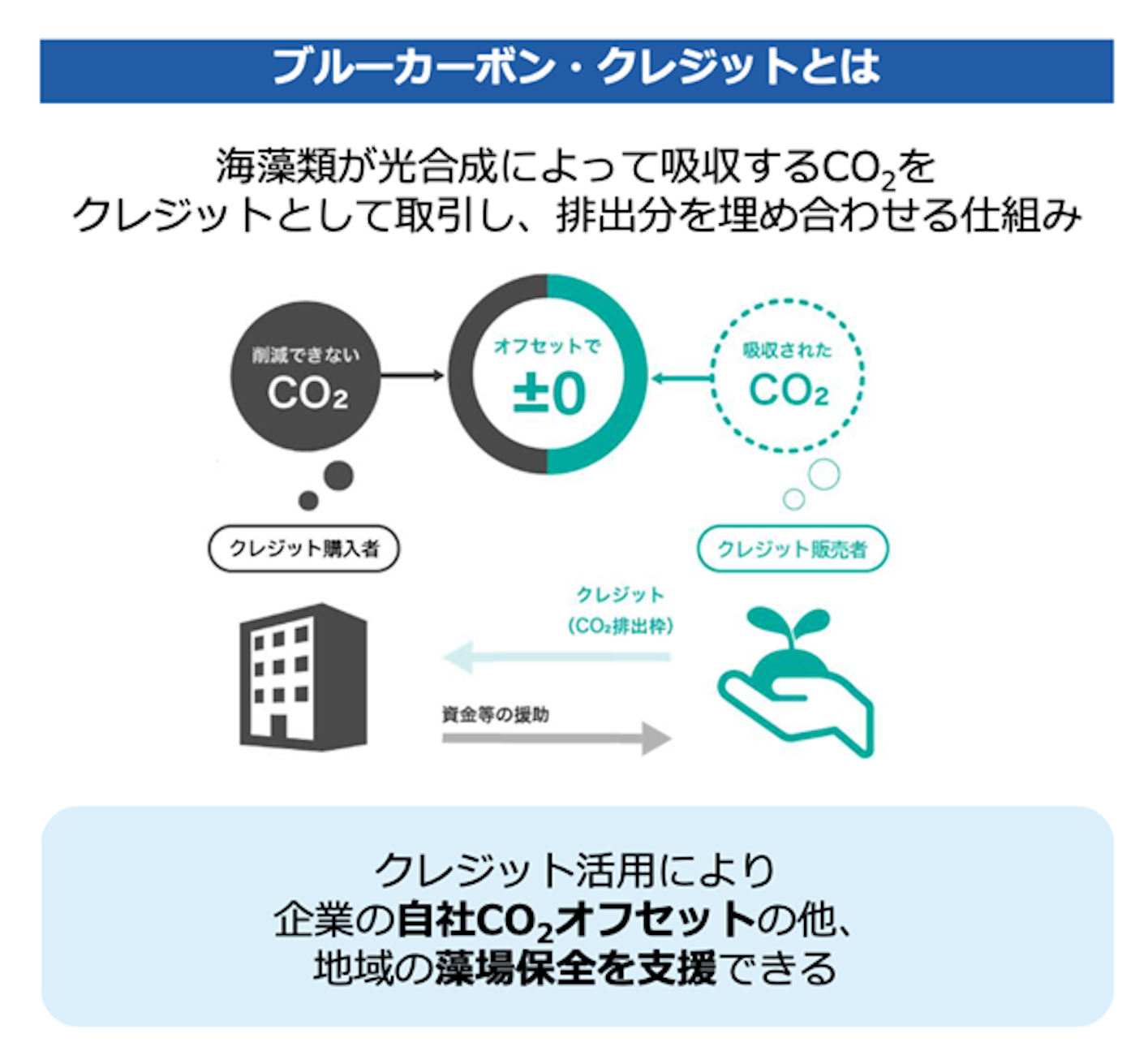

——ブルーカーボンクレジットとは具体的にどのような仕組みなのでしょうか。

ブルーカーボンクレジット(Jブルークレジット®)とは、海洋生態系によるCO2吸収量を「クレジッ ト」として認証し、企業などが自らのCO2排出量を相殺(オフセット)するために活用できる仕組み です。クレジットは1t-CO2や100kg-CO2といった単位で創出し活用されています。

提供:TOPPAN株式会社

プロジェクト誕生の背景

——このプロジェクトはどのようにして始まったのでしょうか。

弊社のESG活動の一環として、以前からCO2などの温室効果ガス(GHG)削減には取り組んできました が、クレジットの創出は行ったことがありませんでした。そこで、今後はクレジット創出にもチャレ ンジしていこうという中で、注目したのがモズクでした。

——なぜ沖縄のモズクに注目したのですか。

沖縄県は全国一のモズク産地です。しかし、同県では漁業従事者の減少や気候変動による生産量の変 動などの課題を抱えていました。さらに、2021年には小笠原諸島の海底火山が噴火して、大量の軽石 が漂着する被害もあり、モズクの生産維持・回復が急務となっていました。

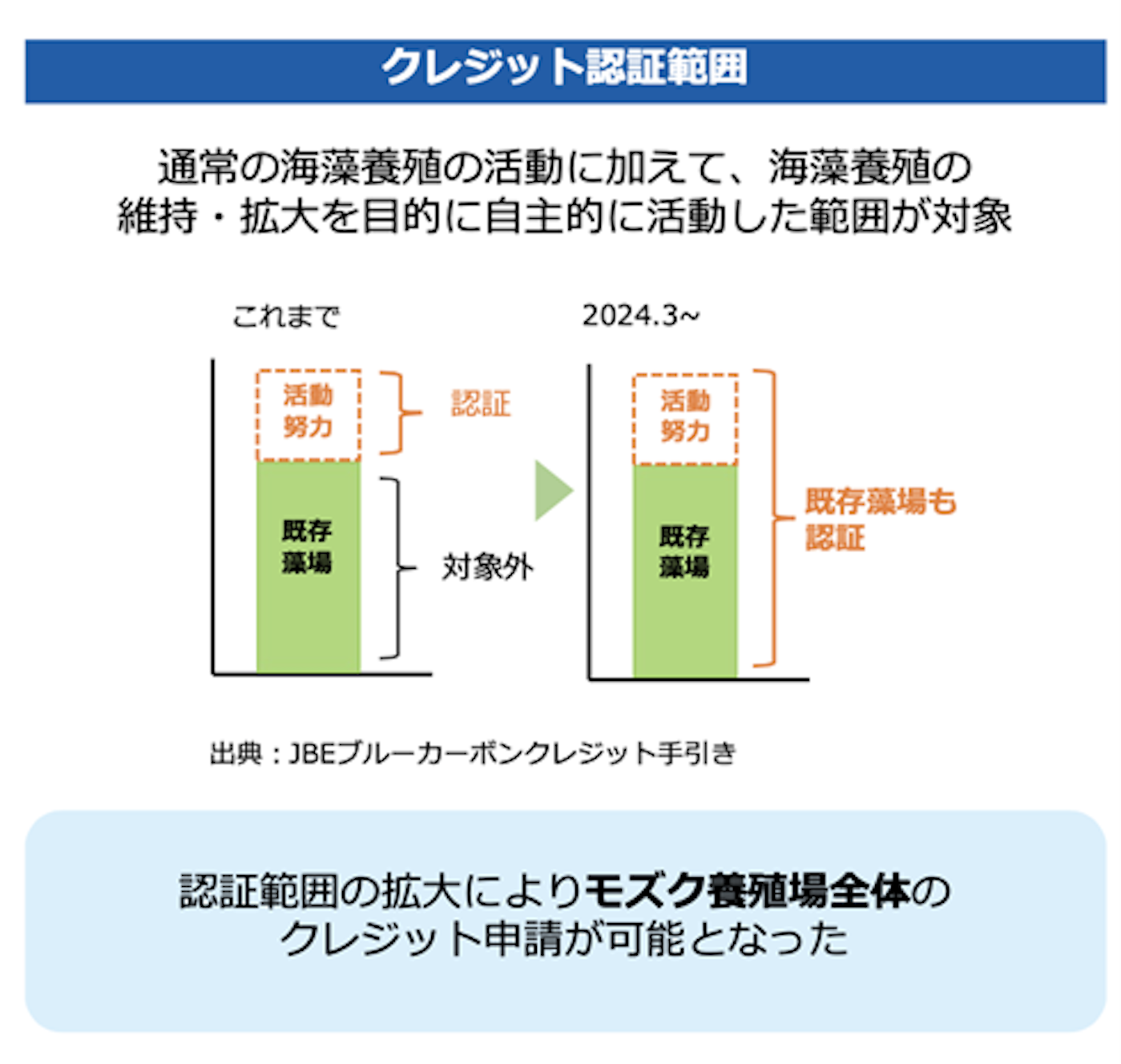

こうした中で、2024年3月にJブルークレジット®制度の認証範囲が拡大され、新規の海藻に加えて既 存の海藻もクレジットの対象になりました。これによって「漁業者に還元する目的でクレジットを創 出できないか」という仮説の元、プロジェクトが本格的に動き出しました。

提供:TOPPAN株式会社

3者連携で実現した国内初のモズクのJブルークレジット®

——プロジェクトはどのような体制で進められたのでしょうか。

このプロジェクトは、TOPPANデジタル株式会社と勝連漁業協同組合、うるま市の3者が連携して進め られました。

体制としては、勝連漁業協同組合がモズクの養殖、TOPPANデジタルがアナログ作業のDX(デジタルト ランスフォーメーション)化支援、うるま市が教育や広報活動といったように、それぞれの役割分担 を明確化して、プロジェクトを推進しました。こうした連携の結果、CO2換算で21.7トンものクレジ ットを創出することに成功しました。

——プロジェクトのタイトルには「海草」という言葉が含まれていますが、これはどういう意味です か。

実はモズクの下には「海草」がすごく生えていて、多くの魚の住処になるなど、モズクの周囲には豊 かな生態系が広がっています。そのため、本プロジェクトのJブルークレジット®創出は単なる CO2吸収だけでなく、生物多様性の保全にも貢献しています。

技術的なブレイクスルー

——このプロジェクトを成功させるために、どのような技術的な工夫がありましたか。

このプロジェクトを成功させるための技術的な工夫には、大きく分けて2つのポイントがありまし た。

1つ目は、モズクの養殖面積の測定です。Jブルークレジット®の算定には、モズクの養殖面積を正確 に測定する必要があります。例えば、空中ドローンで撮影した画像から、養殖面積を算出する 方法も考えられますが、今回はより安価な方法として、衛星画像の活用に挑戦しました。沖縄のモズ ク養殖場は浅瀬の透明度の高い場所にあり、衛星画像からも黒い筋のように見えます。この画像から RGB値(赤・緑・青の色の値)を抜き出し、面積を推定するという手法を確立しました。この方法 は、Jブルークレジット®制度から評価を獲得することにもつながりました。

もう1つのポイントは、漁業DXアプリの開発です。従来では、モズク漁師は天候や生育状況のデータ を手帳に書いたり、水揚げ上で吊り上げたモズクの重量を紙伝票に記録するなど、手書きで記録する ことがほとんどでした。しかし、過去のデータを参照するのに苦労したり、次世代へのノウハウの継 承が難しいなどの課題があったため、電子上でデータを記録できるようにアプリの開発をすすめまし た。これによって、環境への貢献だけではなく、地域の漁業効率化も同時に実現することができまし た。

漁業者の理解を得るまでの道のり

——プロジェクトを進める上で、どのような課題がありましたか。

新しい取り組みには課題がつきものです。私たちの活動においては、漁業者の理解を得ることが大き な課題でした。漁業者の方々に、「デジタル化しませんか?ブルーカーボン作りませんか?」といって も、初めはやはり抵抗が大きかったです。

——その課題をどのように解決したのでしょう。

この課題を解決するために、弊社ではDXアプリについての説明会を開催したり、モズクの水揚げシー ズンにメンバー全員で毎日お手伝いをするなど、地道な活動をコツコツと行ったことで、徐々に理解 を深めて頂くことができました。日々のコミュニケーションの中で意見交換を行ったことで、漁業者 の方々に少しずつ「もしかしたらいいかもしれないね」といった意識を持っていただくことができ、 最終的にはプロジェクトへの協力を得ることができました。

クレジット活用の第一歩と今後の展望

——現在、創出されたクレジットはどのように活用されているのでしょうか。

沖縄電力様がクレジットを購入し、活用した事例がございます。 同社主催の 「沖縄青少年科学作品 展」というイベントで運行されたシャトルバスのCO2排出を、 モズクのJブルークレジット®でオフ セットしております。

イベントでは、多くの来場者の方に興味を持っていただくことができ、ブルーカーボンクレジットに ついて知っていただくよい機会となりました。

——今後の展望についてお聞かせください。

今はまだ一事例しかありませんが、弊社は、全国5か所にDX開発拠点としてサテライトオフィスを持 っており、特に福岡や函館などの拠点でブルーカーボンを創出できないかなど、他地域への展開も検 討しております。今後も活動を続けることで、社会のカーボンニュートラル推進に貢献したいと考え ています。

沖縄で生まれたこの新しい取り組みは、海の恵みを守りながら地球温暖化対策にも貢献しています。 TOPPANデジタル株式会社の挑戦は、まだ始まったばかりです。次回は、このプロジェクトが直面して いる課題や、ブルーカーボンの普及に向けた展望について、さらに詳しくご紹介します。